| España del norte 1 | ||

|

スペイン第2の都会バルセロナ (Barcelona) はカタルーニャ州の州都で、言葉も標準語であるカスティージャ語とは異なるカタラン (Catalan:カタルーニャ語もしくはカタロニア語) です。 ’カタルーニャ’ を例にとると 'Catalunya' がカタラン、'Cataluña' がカスティージャ語表記です。 'Buenos Dias' は 'Bon Dia' で、これはポルトガル語と殆ど同じで、どことなくフランスの香りもします。 道路標識はカタランだけ。 空港の案内表示もカタランが優先 (いちばん上がカタラン、次が英語でカスティージャ語はいちばん下) です。 カタランはスペイン語に近いですが方言ほど近くはなく、ラテン語を起源とするロマンス諸語すなわちフランス語、イタリア語、スペイン語などと同格の独立言語だそうです。 |

||

|

カタルーニャはもともとはギリシャ、カルタゴの植民都市が発祥。 その後西ローマ帝国の属州を経てフランク王国の支配をうけ、711年ジブラルタルから侵入してきたイスラムにいったん支配されますが、レコンキスタによりイスラムが南方へ退くと、12世紀から14世紀にかけてバレンシアの一部、バレアレス諸島 (マジョルカ島など)、サルデーニャ島、シチリア島や南イタリアとともに 「カタルーニャ・アラゴン連合王国」 として約200年間にわたり地中海の覇権・商権を握り、トレドを中心とした 「カスティージャ王国」 とは違った歴史をたどります。 これが言語、文化が異なる理由です。 イスラムの支配はカタルーニャでは約90年間で、南のアンダルシアでは約700年間続いたのに比べ、イスラムがカタルーニャに及ぼした影響は軽微だったと言えますし、むしろ 「カタルーニャ・アラゴン連合王国」 の影響が色濃く残ることになるのです。 14世紀のなかば以降カタルーニャは飢饉やペストによる人口減で弱体化し、ジェノバとの競合やオスマンの圧迫により地中海の覇権を失い、レコンキスタの終結も近い1479年統一スペイン王国に服属します。 ときに大航海時代、舞台は地中海から大西洋へと移りかつての地中海の覇者カタルーニャはその流れに取り残されます。 さらに18世紀初頭のスペインにおけるハプスブルグ王朝の断絶とブルボン王朝への移行をめぐるスペイン継承戦争で、新王朝に反対する英・墺・蘭側に肩入れし西仏側に抵抗したカタルーニャは、終戦直後の1714年スペイン国王軍に攻められバルセロナが陥落し完全にスペイン王国に吸収されます。 1931年スペイン王政 (ブルボン朝) が滅び共和制へ移行、1936年の人民戦線内閣成立をきっかけとしてフランコが内乱を起こし以降1975年まで約40年の軍事政権の独裁となります。 この間中央集権が進み、共和国政府に最後まで肩入れしたカタルーニャはカタランの公的使用や民族芸能の禁止など徹底的な弾圧を受けます。 1975年フランコの死による王政(ブルボン家のフアン・カルロス1世) 復古でカタル-ニャ弾圧は解除されますが、民族としての怨念は残ることになるのです。 |

||

|

バルサの紋章にも画かれているカタル-ニャ州旗 (右) は 「現在も使用されるヨーロッパ最古の国旗」 としてカタルーニャ人の誇りです。 セニェーラ (Senyera) と呼ばれるこの旗には誕生伝説があります。 黄というかむしろ黄金の地に朱の4本線というユニークなものですが、9世紀の後半フランク国王シャルル (カール) が当時属領だったバルセロナの初代伯爵ギフレに、侵入したノルマン人の海賊を深手を負いながら撃退した手柄として、ギフレの傷口の血でもって王の右手の指4本で盾に線を引いて与えます。 カタルーニャでは愛国者の象徴です。 これに星を配したものがいわゆる独立旗でカタルーニャ独立運動の旗です。 私の会社でもバルセロナで会議をやるときは最初に言語を決めます。 カタルーニャ人以外が参加する場合はやっぱり標準語のカスティージャ語になるのですが、どうしてもこの手順というか儀式が必要なのです。 |

|

|

| カタル-ニャ州旗 | ||

|

右はご存知ガウディのサグラダファミリア教会です。 大きいので近くからは全景が撮れません。 ここがベストポジションです。 |

|

|

| サグラダ・ファミリア教会の全景 | ||

|

|

||

|

バルセロナのメイン・ストリート 「ランブラス通り (カタランでLa Rambla)」 です。 「カタルーニャ広場」 から 「コロンブスの塔」 まで約1キロほどの並木道です。中央が歩道になっており、花屋、小鳥屋 (これがユニークですね)、似顔描きや大道芸人、それにカフェなどが並んでいます。 |

|

| ランブラス通り | ||

|

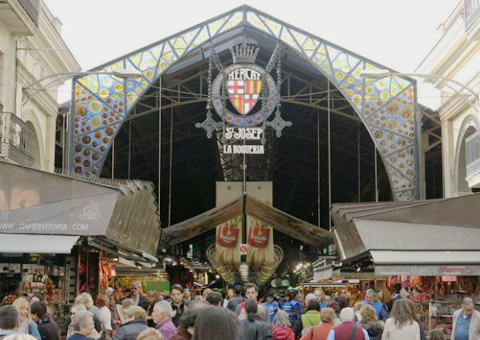

ランブラス通りに面した 「メルカト・デ・サン・ジュセップ:Mercat de Sant Josep」 です。 地元民は ボケリーア (胃袋という意味だとか)

: Boqueria または Mercat de la Boqueria と呼びます。 まさに美食の街バルセロナの胃袋でしょうか。 肉、ハム・ソーセージ、魚介、野菜、果物、乾物、漬物、香辛料などあらゆる食材が並び眺めているだけでも楽しいところです。

タパスなどをつまめるバルやカフェもあって観光客にも楽しめます。 Mercat はカスティージャ語の Mercado (市場) のことです。 |

|

| サン・ジュセップ市場 | ||

|

私たちが訪れたとき、おりしも 「F1 バルセロナGP」 開催日にあたり、ホテルで大勢のフェラーリチームのサポーターに出くわしました。 |

|

| F1 フェラーリのサポーター | ||

| グラシア通りに面するガウディの代表的な建築物 カサ・ミラ (Casa Mila)です。 外壁、内装の全てが曲面で構成され、直線、平面が一切ないというのですから大変です。 中も見学ができます。 かなりの行列ですのでチケットは事前入手がよいです。 |

||

| カサ・ミラ (Casa Mila) | ||

| バルセロナを見おろす丘の上にあるグエル公園はガウディのデザインの面白さ・奇抜さを堪能できる場所です。 ガウディのスポンサーであったグエル伯爵が造った公園です。

左は公園の入口にある童話に出てくるような「お菓子の家」 。 |

||

| お菓子の家 (グエル公園) | ||

| グエル公園の有名な回廊。 歩くと頭がくらくらしてきます。 奇抜さ以外に一体全体なにがいいのだろうかとついつい考えてしまいます。 これは 「建築」 ではない 「芸術」 なのだということでしょうか。 |

||

| 回廊 (グエル公園) | ||

|

カタルーニャの特産に、バルセロナのおよそ40Kmほど西のペネデース (Penedés) を中心とした地方でつくられるスパークリング・ワイン 「カバ (Cava)」 があります。 原産地呼称で守られており、この地方を含め指定のボデガで醸されたものでないと 「カバ」 を名乗れません。 フランスのシャンパンと同様な製法でつくられますが、気候が温暖なためシャンパンのような人為的な加糖が不要で、その分すっきりした味わいなうえ価格も安く、コスパにすぐれおすすめです。 最近日本でも人気が出てきたようでよく見かけます。 バルセロナ近郊にはカバの有名ボデガである コドルニウ (Codorniu)、フレシネ (Freixenet) などのほか、生産量の多さからスペイン・ワインの代表格として名高い トーレス (Torres) ー赤ワイン ’Sangre de Toro (牛の血)’ で有名ですねーなどのボデガがあり、ボデガ巡りツアーを楽しむことができます。 |

||

|

バルセロナは市内はもちろん近郊を含め多くの見どころがあります。 なによりバルセロナはバスクなど北スペインだけでなくフランスやイタリアの影響を受けた 「美食の街」 でもあります。 それらを訪ね歩くには個人旅行が最適ですが、「i」 以外にもこころ強い味方として現地日系旅行社があります。 日本人もしくは日本語が通じるスタッフがいますので利用されるとよいでしょう。 |

||

| 次へ | トップに戻る | |

|

|

|

|